同济大学国人自办吴淞立校1922年学校正式迁往吴淞镇

根据《宝山县志》记载:1917年同济德文医学堂由华董接管,迁入吴淞中国公学

1918年,在教育部次长袁希涛主持下,由教育部拨款,在吴淞购地150亩筹建校舍

1921年竣工后陆续迁入新校舍

1922年,《申报》及《时事新报》报道:同济医科办学完善,为国内各医校之冠……

1923年定名为同济大学

1924年5月20日教育部批准同济医科为大学

因此每年的5月20日定为校庆日

1927年8月,学校由南京国民政府教育部正式接管,命名为国立同济大学,原医、工两科分别更名为医学院、工学院

1927年9月,同济大学开女禁,首招两名女生

1932年“一·二八”事变中,日军飞机狂轰滥炸,吴淞地区许多工厂、学校毁于一旦

同济大学主要建筑如大礼堂、电气试验室、材料试验室、部分宿舍及实习工厂等被炸毁,图书、机器、标本、模型等设备损失更为严重

寒假过后,新学期无法上课

在此情况下,胡庶华校长想方设法使全校师生暂迁市区巨籁路(今巨鹿路)民生坊继续上课

同时,师生们参加抢救军民伤员,以支援十九路军与敌作战;吴淞校舍在朱家骅的帮助下,很快得以修复

1932年8月25日,学校迁回吴淞

1933年5月,国民党政治会议议决,将处于江湾、1932年停办的国立劳动大学的房屋、机器、工厂等划归同济大学,创办同济大学附设高级职业学校,后奉教育部令,改称“同济大学附设高级工业职业学校”,该校土木科、机械科后与其他院校合并,分别发展为南京工业大学、南京工程学院

1937年又先后增设了文、理等学院,从而成为了一所多学科的综合大学

当时的南京国民政府效仿美国的大学制度,以在每个省设立一所综合国立大学为目标

国立同济大学是民国建设国立大学期间最早建立的七所国立大学之一(1927年),也是中国近现代历史上最早的一批综合性大学(含医学院)

抗战西迁抗日战争爆发,美丽的同济校园在侵略者的轰炸中仅剩断壁残垣

1937年8月,吴淞校园被日军炸毁,学校被迫开始内迁

9月迁至浙江金华,11月迁至江西赣州、吉安,1938年7月迁至广西贺县八步镇,1938年冬经越南迁至云南昆明, 直至1940年落脚四川宜宾的李庄古镇

师生们教学不辍,坚持文化抗战

在李庄镇的六年时间,同济师生把寺庙当作授课场所,茶馆当成自修课堂,坚持授课学习

当地很好地保存着同济大学的办学旧址

也正是在这种艰苦的环境中,学校事业有了继续发展,培养出许多优秀人才,不少毕业生后来成为两院院士

上海复员1946年回迁上海以后,同济大学发展成为以理、工、医、文、法五大学院著称的海内外著名综合性大学

抗战胜利后,同济大学计划从四川李庄迁回上海

因原宝山境内的吴淞校舍已毁于日军战火,学校不得不组建迁建委员会,派专人回上海多方联络校址事宜

1945年11月,1921年毕业后留校工作的“老同济”、校医蒋益生和理学院院长顾葆常、工学院院长江鸿三人作为校长徐诵明的代表,赶到上海开始寻觅校址

12月,同济迁建委员会第四次会议正式决定设立驻沪办事处,由蒋益生任主任

不久,徐诵明将四川方面校务交教务长谢苍璃代理,自己也抵达上海,与有关方面进一步商洽校址事宜

至1946年初,同济接收了上海德国医学院所属校址,涉及善钟路(今常熟路)100弄10号校本部、同孚路(今石门一路)82号医院、戈登路(今江宁路)495号病理学馆、静安寺路赫德路口(今南京西路常德路口)华德中学

其他校址也在积极洽商过程中

在此过程中,蒋益生了解到“平昌街”原日本第七国民学校已成国民党军队驻地,于是他向学校提出建议,希望争取到这处校址

1946年7月,国民政府教育部上海青年复学就业辅导处致函同济大学,称教育部附设上海中学进修班“奉令结束”,并将第七国民学校校址及水电设备、炊事用具等移交同济大学

1946年9月,同济大学文理学院在原日本第七国民学校校址正式开学

1948年6月,同济大学文、理学院分设,文学院迁至四川北路底(今上海市民办新复兴初级中学)

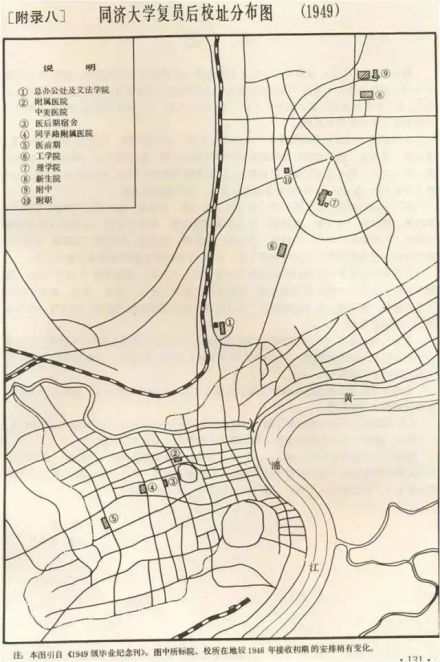

至此,工学院在其美路(现同济大学四平路校区),学校总办公室和医学院在善钟路(现常熟路),理学院在国顺路(现上海第二教育学院),文法学院落脚在四川北路(原西童学校,即现上海市复兴初级中学内),新生院落脚在江湾新市区的博物馆(现长海医院内),图书馆(现黑山路同济中学内),高级工业职业学校在江湾新市区魏德迈路370号(现邯郸路),附属中学在江湾新市区的府外西路99号

当时,同济大学校区横跨上海数个市区,分散十多处

1948年8月,细菌研究所登报招收研究生

1949年5月27日上海解放,6月25日上海市军管会接管同济大学

建国后,为高教部直属院校

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。